イベント

遊びやすさと競技性の両立を目指して。「Shadowverse: Worlds Beyond」の開発知見が語られたセッションの詳報版を掲載

|

本セッションは,2016年にリリースされたデジタルカードゲーム「Shadowverse」(以下,シャドバ)の後継作として,2025年にサービスインした「Shadowverse: Worlds Beyond」(iOS / Android / PC,以下,シャドバWB)について,開発時に得られた知見を共有するものだ。

シャドバWBは真っさらな新規開発ではなく,約10年続いてきた人気作を“リデザイン”することで,新作としてリブートさせることを目指したタイトルである。そのため,どんなところに注意を払い,どんな変更・対策が施されたのか。セッションでは,そうしたデジタルカードゲームの開発・運営にまつわる内幕が語られるものとなった。

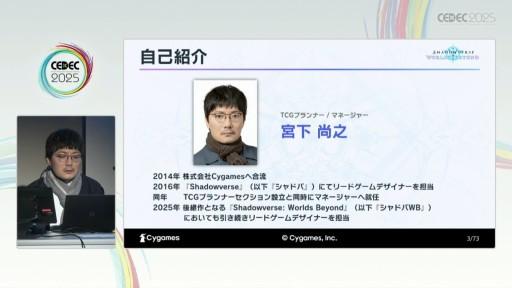

登壇者は,CygamesのTCGプランナー/マネージャーで,シャドバWBではリードゲームデザイナーを務める宮下尚之氏である。なお本稿は,7月24日に掲載したダイジェスト版記事に,加筆・修正を加えた詳報版にあたる。先にダイジェスト版を読んだという人も,改めてご一読いただきたい。

|

DCGで遊びやすさと競技性を両立させるには。蓄積された知見でリデザインされた「Shadowverse: Worlds Beyond」の開発方針[CEDEC 2025]

![DCGで遊びやすさと競技性を両立させるには。蓄積された知見でリデザインされた「Shadowverse: Worlds Beyond」の開発方針[CEDEC 2025]](/games/760/G076035/20250724025/TN/027.jpg)

CEDEC 2025の2日目,「『Shadowverse: Worlds Beyond』二度目のDCG開発でゲームをリデザインする〜遊びやすさと競技性の両立〜」と題されたセッションがおこなわれた。シャドバWBのここまでの開発方針をのぞいてみよう。

「Shadowverse: Worlds Beyond」公式サイト

シャドバWBが生まれた経緯

宮下氏は,まずシャドバの基本情報と歴史,そしてシャドバWBが新たに開発された経緯から解説を始めた。

2016年にリリースされたシャドバは,カードを収集してデッキを作成し,1体1の対戦において相手の体力をゼロにして勝利することを目指すデジタルカードゲームだ。早くからeスポーツを軸としたプロモーション展開を行い,翌2017年には世界大会を開催。2018年にはプロリーグが開幕するなど,順調に人気を獲得していった。

|

2020年にはアニメ化も行われ,アニメをベースとしたSwitch版も発売されるなどのメディアミックスも展開。2022年にはリアルカード化も行い,さらにファンを増やす取り組みが続けられている。

|

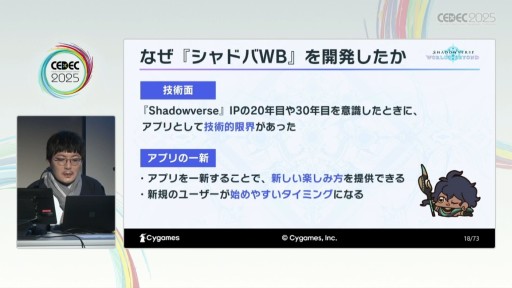

そんな中,シャドバWBという後継作を開発することになったのは,大きく分けて2つの理由があったそうだ。

1つめは技術的な側面で,30年は育てていきたいIPの将来性を考えたとき,アプリ自体がすでに技術的な限界に達していると判断されたこと。約10年前に開発された同作は拡張性に乏しい作りで,新たな施策やイベントを行うことが難しくなっていたそうだ。

|

2つめはアプリを一新することで,新たな機能を追加できる点だ。実際に,シャドバWBでは「シャドバパーク」というプレイヤーが交流する場が設けられているが,これも新アプリとして仕切り直したことで実現したものだという。またマーケティング的な観点から,新たなプレイヤーを開拓するによいタイミングであり,さらに休止していたプレイヤーの復帰の機会になることも見込んでいたそうだ。

前述のように,シャドバはeスポーツ展開が成功した作品だが,その競技性の高さゆえに,新規参入が難しい側面も無視できなかったと宮下氏は語っていた。

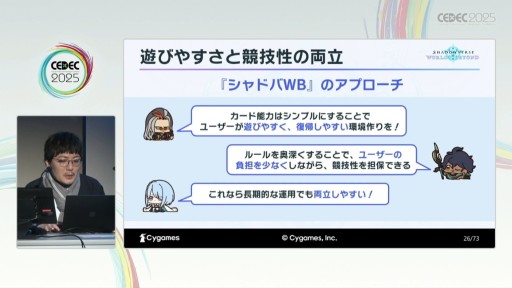

課題であった“遊びやすさと競技性の両立”をどうクリアするか

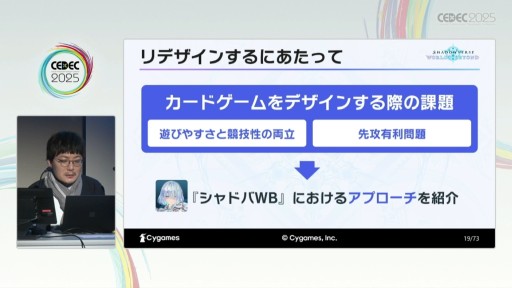

宮下氏は,次にシャドバをリデザインして生まれ変わらせるにあたり,どこに一番気をつけたかを語った。課題は大きく分けて2つ,「遊びやすさと競技性の両立」と「先攻が有利になる問題の解決」である。

|

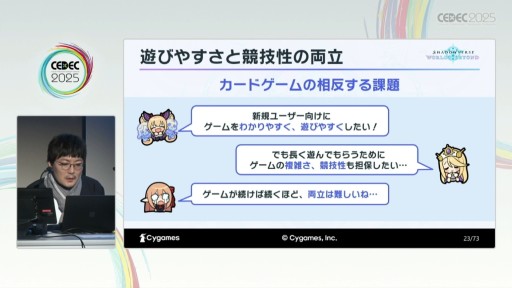

ゲームを少しでも多くの人に触れてもらうには,ゲームを分かりやすく,かつ遊びやすくするのが一番だ。一方で,長期間のプレイに耐えるようにし,さらにeスポーツによるプロモーションを展開するには,一定の複雑さや競技性の高さが必要になる。これを両立するのはゲームが長く続くほど難しく,前作においてもネックになっていた部分だという。

|

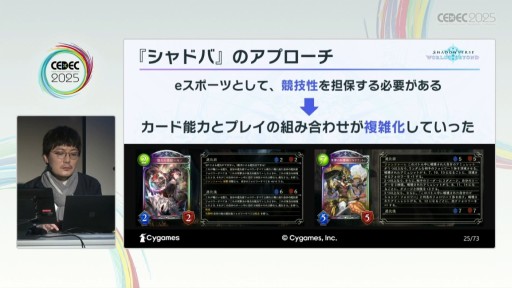

その原因は,競技性を高めるためにカード能力とその組み合わせがどんどん複雑化したことだ。結果として,カードの枠内に書かれるテキスト量もかなりの分量になってしまった。

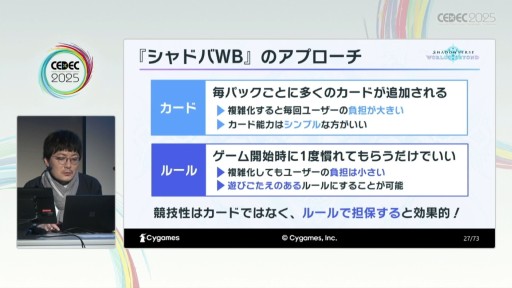

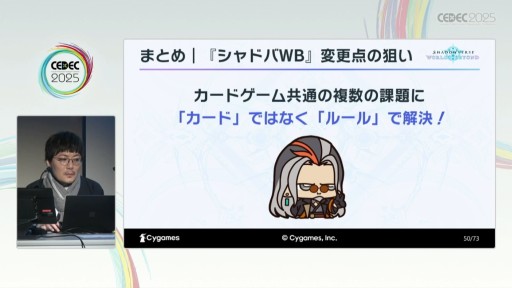

そこでシャドバWBでは,このアプローチを変更することにした。カードの能力そのものはなるべくシンプルに抑え,逆に“ルールを奥深くする”ことで競技性を担保する方針である。これによりプレイヤーの負担を減らし,さらに休眠者が復帰しやすい環境を整えたという。

|

|

カードテキストの複雑化がなぜ問題かというと,まず追加パックが出るたびに,プレイヤーは数多くのカードの能力――つまりルールの例外事項を逐次学習する必要が出てくる。さらに長期間離脱していた人などは複雑化したルールを把握できず,浦島太郎状態になってしまいかねない懸念がある。

一方で,ルール自体の複雑化は,ゲーム開始時のハードルこそ高くなるが,一度覚えさえすれば,あとは楽になる。それゆえ奥深いルール作りを目指すことが,長期的に見た場合,プレイヤーの負担を少なくできる。つまり,競技性はあとから追加されるカードではなく,「最初に定めたルールで担保すべき」なのだ。

|

実際にシャドバWBでは,前作シャドバでは複数の能力を備え,テキストが長大になっていたカードを刷新し,本質的な能力のみを記載したシンプルなテキストに置き換えられた。以下の画像を見れば,どれだけスマートになったかがよく分かることだろう。

|

|

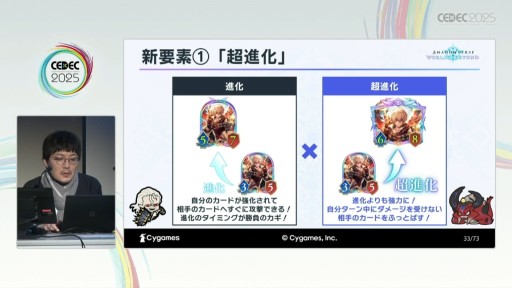

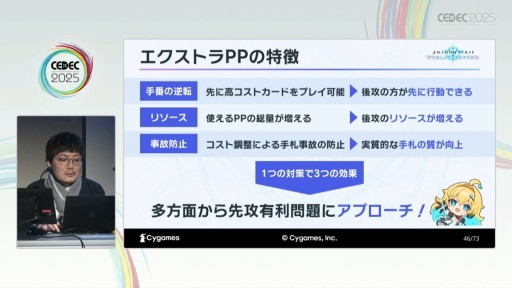

一方,ルールには「進化」よりも強力な「超進化」を用意し,「ターン中にダメージを受けない」「相手のカードを吹き飛ばす」といった効果を付加したとのこと。また「エクストラPP」を導入し,後攻プレイヤーがPP(コスト)を好きなタイミングで,最大2回追加できるようになっている。

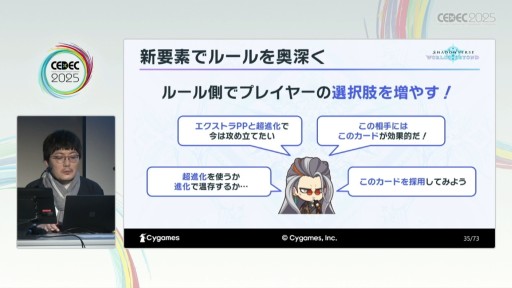

これらの新要素によりプレイヤーの選択肢を増やし,例えば「超進化を使うか,あえて進化でとどめるか」といった判断を問うといった,新たな駆け引きを生み出している。

|

|

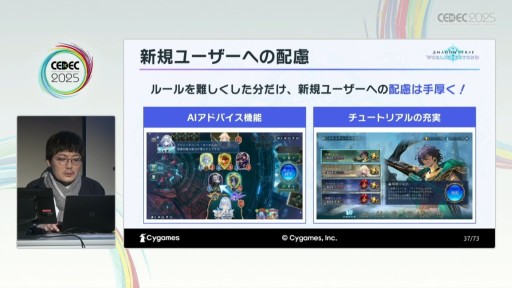

ただルールを難しくすると,当然ながら新規プレイヤーの参入ハードルはどんどん上がってしまう。そのためシャドバWBでは「AIアドバイス機能」や,7つのクラス(デッキ)ごとに異なるチュートリアルを搭載し,プレイヤーに対する配慮を行っているとのこと。

ここまでが1つめの課題「遊びやすさと競技性の両立」の解決策である。

|

|

“先攻有利問題”を解決した「エクストラPP」

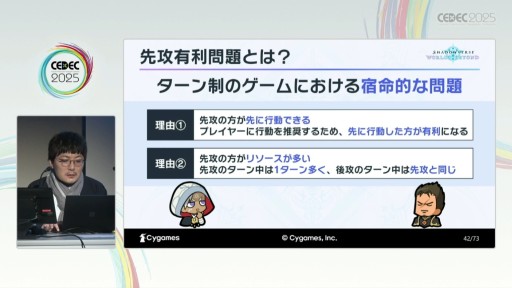

シャドバは対戦型カードゲームであり,先攻・後攻が分かれるターン制によってゲームが進行する。しかしプレイデータを見てみると,先行のプレイヤーのほうが勝率が高いという,カードゲームではよくある問題が発生していた。

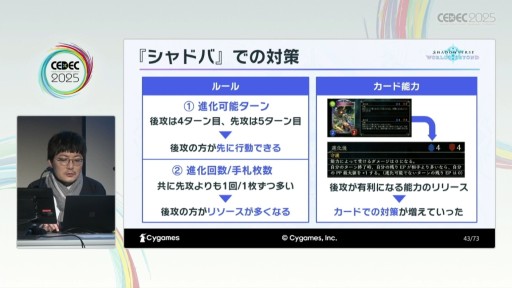

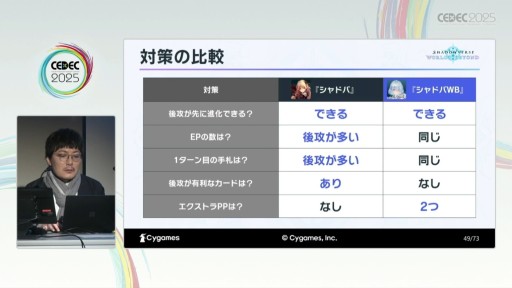

これに対処するため,前作では後攻側に「進化可能ターンが早い」「進化回数と手札枚数が1つ多い」,そして「(後攻が)有利になるカード能力」といったプラスのハンデが与えられていた。

|

|

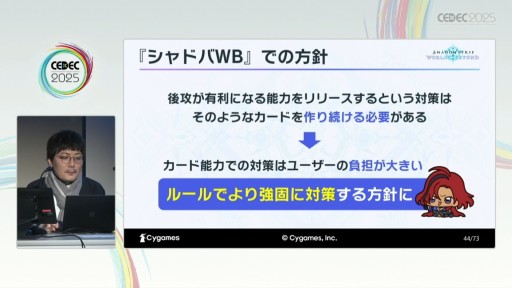

しかし,これでは後攻有利のカードを作り続けなくてはならず,運営が続くほどにプレイヤーの負担が大きくなってしまう。そこでシャドバWBでは方針を転換し,「ルールでより強固に対策する」ことにしたという。

|

ルール変更の大きな柱は,前出の「エクストラPP」だ。後攻プレイヤーは任意のタイミングでPPを増やせるため,高コストのカードを先に使用できる利点がある。これによりリソース管理が楽になり,その副産物として「手札の質が向上する」メリットも生まれてきた。

宮下氏は,この多方面のアプローチにより,先攻有利問題を解決できたと,その成果を説明した。

|

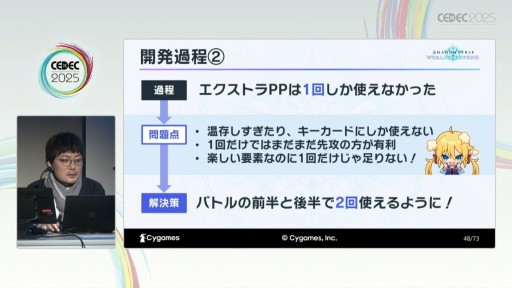

なおエクストラPPは,当初「コスト0のカード」として実装されていたという。だがテストを繰り返すうち,「特定のクラスが強化されすぎる」「上限枚数のあるハンド(手札)を圧迫する」といった問題が確認されたため,ルールに落とし込む形に変更したそうだ。

また,同機能の使用回数はテスト時は1回のみとしていたが,テストプレイヤーが出し惜しみする場面が目立ち,データを取ると「そもそも1回では不十分なバランスだった」と判明したため,現行の2回制限に変更されている。さらに,純粋にゲームとして面白い要素でもあったので,前半・後半でそれぞれ使えるように分けたとのことだった。

|

|

こうしてシャドバWBは,後攻プレイヤーが先に進化できる点こそ変わらないが,それ以外は先攻後攻が同等となり,カードで後攻を優遇する必要性もなくなった。エクストラPPという新ルールを覚える必要はあるが,結果的にゲームをシンプルに保つことに成功している。

|

|

テストプレイのデジタル化で効率アップ

続いての話題は,「カードパックの開発体制」についてだ。

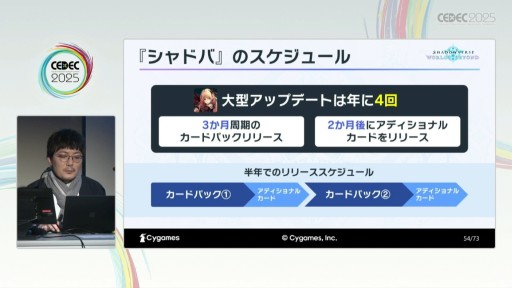

まず前作では年に4回の大型アップデートがあり,3か月周期でカードパックのリリースが行われていた。また大型アップデートの2か月後には,アディショナルカードという小型アップデートもあって,年に8回ものカード追加が行われていた計算である。

|

|

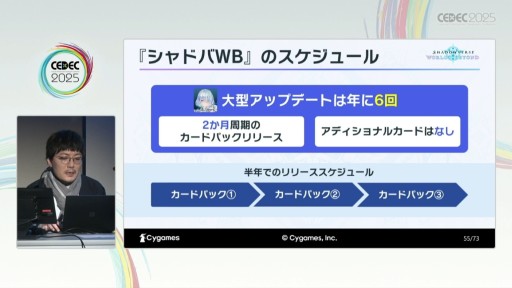

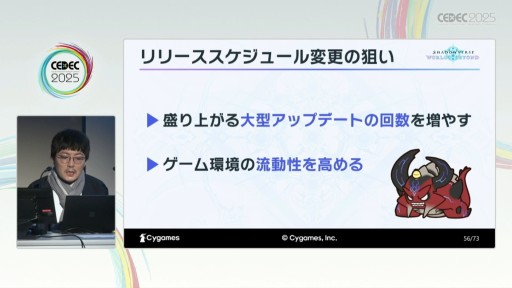

シャドバWBでは,これが年6回の大型アップデートに集約され,アディショナルカードは廃止する方針に切り替わっている(現在はリリース直後なので例外)。

この理由は,プレイヤーが求めているのは大型アップデートであり,結果として一番盛り上がるのもこのタイミングだから。またeスポーツを推進する観点からも,大型アップデートによるゲーム内環境の流動性確保は重要とのことだった。

|

|

だが大型アップデートの頻度が上がると,それに合わせてテストプレイが必要な機会が増えるため,以前にも増して効率的なテストが求められる。そこで導入されたのがテストプレイのデジタル化だ。

|

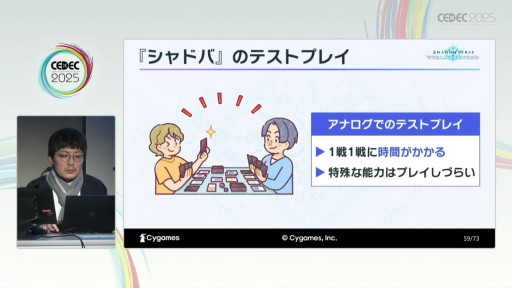

実は前作では,テストプレイは印刷したカードを使って実際に対戦することで行っていたという。パック開発の大部分が,このアナログな手法に費やされていたため,どうしても時間がかかってしまった。また特殊な能力を再現するために,大量のダイスをマーカーとして用いるなど,非効率的な一面もあったそうだ。

|

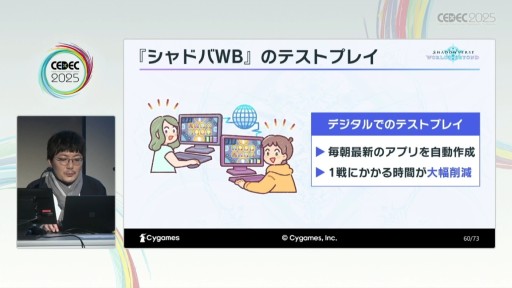

しかしシャドバWBでは,テストプレイ環境が一新され,フルデジタルとなった。毎朝最新のテストアプリが自動生成されるだけでなく,PCで対戦可能になったので,カードシャッフルなどのアナログな手法ゆえにかかる手間は大幅に削減された。1日あたりの対戦試行回数はなんと約5倍にもなったそうで,これは劇的な変化である。

|

|

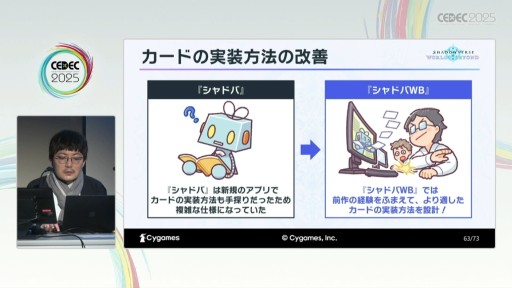

それ以外にも,シャドバWBでは前作の経験を踏まえ,最初からより効率的な開発環境を実現したという。以前はCSV形式のファイルでカードの能力を記述していたが,前述のカード能力の複雑化もあり,一部のカードでは1600字以上を費やす必要が出てきたという。

|

そこで,この記述方式にも変更が行われた。CSV形式であることに違いはないが,カード能力自体のシンプル化も相まって,今作では100文字程度で実装できるようになったそうだ。

こうした開発環境の見直しの結果,即日のフィードバックが可能になり,テスト効率も飛躍的に向上したとのこと。これにより,タイトなスケジュールにも対応可能になったと宮下氏は語っていた。

|

|

前作での経験をベースに問題点を洗い出し,効率化を推し進めたことで完成したシャドバWB。宮下氏の語り口は終始穏やかだったが,さまざまな苦労と共に生まれた知見が散りばめられた,有意義なセッションだった。

|

「Shadowverse: Worlds Beyond」公式サイト

- 関連タイトル:

Shadowverse: Worlds Beyond

Shadowverse: Worlds Beyond

- 関連タイトル:

Shadowverse: Worlds Beyond

Shadowverse: Worlds Beyond

- 関連タイトル:

Shadowverse: Worlds Beyond

Shadowverse: Worlds Beyond

- この記事のURL:

キーワード

- iPhone:Shadowverse: Worlds Beyond

- iPhone

- カードゲーム

- Cygames

- Cygames

- ファンタジー

- 対戦プレイ

- 無料

- Android:Shadowverse: Worlds Beyond

- Android

- PC:Shadowverse: Worlds Beyond

- PC

- イベント

- ライター:津雲回転

- CEDEC/コ・フェスタゲーム開発者セミナー

- CEDEC 2025

(C) Cygames, Inc.

(C) Cygames, Inc.

(C) Cygames, Inc.