業界動向

Access Accepted第836回:1人あたり年平均出費は4万8000円。欧米ゲーム市場の調査報告書を見る

|

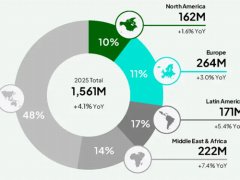

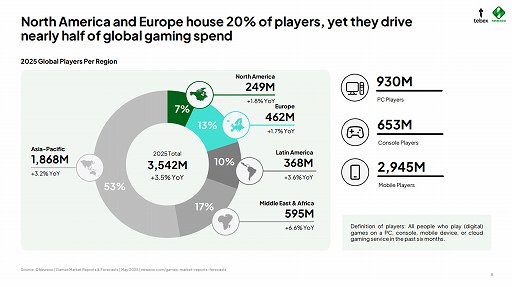

リサーチ会社のNewzooとTebexが共同で行った欧米ゲーム市場の調査報告書が発行され,北米のゲーマーの1人当たりの年平均出費は4万8000円,ヨーロッパでは2万5000円ほどとなることが明らかになった。両地域での消費額はワールドシェアの46%に達するが,その人口は20%しかないことから,高い消費力を維持していることが分かる。リサーチ会社は,ゲーム市場の微妙な変化の兆しを読み取っているのだ。

消費額の大きい欧米のゲーム市場

オランダを拠点にグローバルなゲーム市場の動向を追うNewzooが,マネタイゼーションのスペシャリストであるTebexと共同で欧米ゲーム市場の調査報告書「ゲーム収益の裏側:欧米におけるプレイヤーの行動と決済動向」(Unlocking Games Revenue: Player Behavior and Payment Trends in the West)を公開した。

Tebexは,主にゲーム向けのコミュニティやサーバーを支援する,ゲーム専用の電子商取引に特化したプラットフォームを提供する企業だ。2012年に「Buycraft.net」として「マインクラフト」のサードパーティサーバーの収益を専門にするサービス元としてスタートし,現在はOverwolfという企業傘下の部門として,Webストアの構築や決済処理をサポートし,10億ドル以上の取引実績を持つに至っているという。

Tebexのような企業は,ゲーム産業が進化を続け,プレミアムタイトルやFree-to-Play(プレイ料金無料),そしてマイクロトランザクションやユーザー生成コンテンツプラットフォームの台頭など,その配信や収益化のシステムが常に変化していることを体現している。

そんな彼らの報告書によると,2025年の世界規模でのゲーム市場は1889億ドル,日本円にすると27.7兆円にも達するという。これは,ストリーミング放送を含む世界の映画および映像エンターテインメント産業(972億ドル/2023年度)のほぼ2倍,音楽産業(296億ドル/2024年)と比べると6倍を超えるほどの一大エンターテイメントに成長している。

グローバルに展開するのが当たり前になった昨今においては,ゲーマー人口は北米が7%,ヨーロッパ圏は13%で合計20%に過ぎず,日本,中国,インドまでを含んで今も急成長中のアジアの53%と比べると人口的には大きな差がある。しかし,1889億ドルのうち,46%は北米(28%)とヨーロッパ(18%)からもたらされた収益だ。アジア地域と拮抗しているだけでなく,前年比との比較ではアジアよりも伸び率が高くなっているのは注目に値する。

|

これを人口比で割ると,北米地域のゲーマー1人あたりのゲームへの年間消費額は324.9ドル(約4万8000円),ヨーロッパでは125.4ドル(約2万5000円)となる。ヨーロッパは東西で所得や人口格差が大きく,西側では170ドルだが,東側は3分の1にも満たない51.6ドルの年間消費額でしかない。

今回の報告書はアジア地域を細かくカバーするものではないが,アジア地域も東,西,そして南では大きく消費動向が大きく異なっているであろうことは言うまでもないだろう。

|

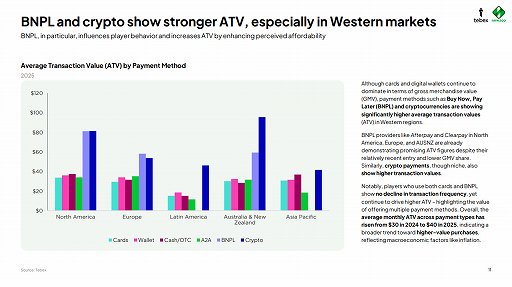

BNPLの台頭と価値最大化の時代にシフトへ

NewzooとTebexの共同報告書で気になったのが,現在のeコマースにおいてもクレジットカードやデジタルウォレットが流通総額において優位を占めているが,欧米地域では暗号資産に加えて,「BNPL」という決済方法も台頭しているという。英語の正式表記では「Buy Now, Pay Later」という,日本語での「後払い」を意味する新しい用語だ。

調べてみると,実際にイギリスでは今年6月から,「Meta」のVRヘッドセットである「Meta Quest 3」と「Meta Quest 3S」のバンドルパックが,Klarnaとのパートナーシップにより頭金なしで12か月,もしくは24か月の分割払いで購入できるようだ。さらに2025年末には,同様のサービスがAffirmとのパートナーシップでアメリカにて提供される。

KlarnaもAffirmも,eコマースサイトで目にするようになった決済ソリューションの提供元であるが,最近ではAffirmや同業のXsollaなどは,ゲームデベロッパ向けにこうしたオプションを決済システムで活用できるようサポートしているという。

|

「ゲームソフトで分割払いなんて……」と思う読者もいるかもしれないが,欧米の消費市場が物価高に冷え込んでいるのも確か。社会で自立し始めた「Gen Z(Z世代)」と呼ばれるデジタルネイティブ世代は,バーや居酒屋で集まって騒ぐよりも,家でピザや飲料を用意してドラマ配信を視聴するような生活スタイルに移り変わりつつあると,ウォールストリートジャーナル(英語オンライン版)が今年6月に掲載した記事で紹介されている。

報告書においても,北米ではPCゲームでは収益の49%,コンシューマ機では52%をマイクロトランザクションによる少額支払いが占めており,欧州でもPCゲームが42%,コンシューマ機が52%にまで膨らんでいる。

単純化すると,北米の年間消費に使われる4万8000円のうち半分ほどはマイクロトランザクションに利用されているということだ。プレミアムタイトルを購入するのは3〜5本ほどになる。

年代別に見たゲーマー層も,20歳以下は北米では24%,ヨーロッパでは23%で,21歳以上50歳以下のゲーマー層が圧倒的なシェアを占めている。購買力の観点で言えば,ゲームエンターテイメントは若年層がターゲットになりにくい姿も浮かび上がってくるのだ。

報告書の最後では,ゲームパブリッシャやデベロッパの視点として,飽和状態にあるゲーム市場において暗号資産やBNPLのような新しい決済システムにも柔軟に対応しつつ,「プレイヤーを増やすのではなく,ゲームタイトルの価値最大化を考慮すべき」ことが記されている。

この価値最大化は,マイクロトランザクションでどれだけ顧客から“絞り取るか”という力技だけでなく,プレイヤーの消費行動を理解して長く自分のゲームで楽しませるという方向性をさらに追及していくべきことを意味するものだろう。

|

著者紹介:奥谷海人

4Gamer海外特派員。サンフランシスコ在住のゲームジャーナリストで,本連載「奥谷海人のAccess Accepted」は,2004年の開始以来,4Gamerで最も長く続く連載記事。欧米ゲーム業界に知り合いも多く,またゲームイベントの取材などを通じて,欧米ゲーム業界の“今”をウォッチし続けている。

※次週(8月25日)の「奥谷海人のAccess Accepted」は,筆者取材につき休載します。次回の掲載は9月1日を予定しています。

- この記事のURL: