���٥��

����˥�������Ȥ߹�������ǤϤʤ��������ߥե����������ο����ʷ����������ޤΥ����С������к����ץ���ܻؤ����֥�����ե�ǥ�����פȤϡ�CEDEC 2025��

|

���ֱܹ�ϡ�NICT�ʾ����̿����浡���ˤˤ�äƹԤ��Ƥ��롤�������ƥ�����ץ��������Ȥΰ�ĤȤ��ƺ������줿�����С������к����ץ��֥������ޡ��������ƥ�������������ȡ��ʰʲ�����������SA�ˤ����ɤΤ褦�˥�����ե�ǥ���������������̤Ȥ��Ʋ���Ż뤷�����Ȥǥ�����ե�ǥ�����ˤʤä��Τ����Ȥ��ä��θ���ͭ�����Ρ�

|

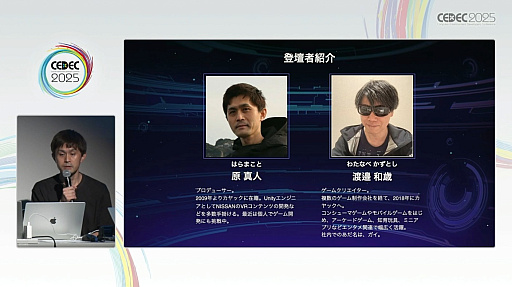

�����żԤϡ�����å� ����ץ��ǥ塼�������� �ץ��ǥ塼�������� ���ͻ��ȡ�Ʊ�Ҥδ���� ������ǥ����ʡ�������ºл�����

|

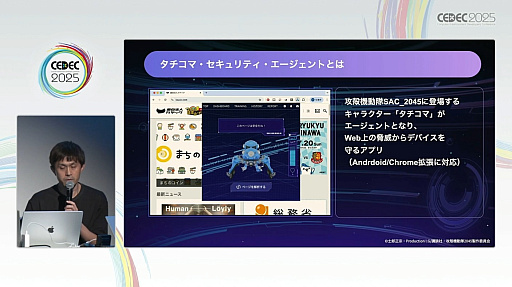

�֥������ޡ��������ƥ�������������ȡפȤϤ��⤽�ⲿ����

���ǽ�˥ޥ����ä��Τϸ��ᡣ�ֱ�������μ��Ȥʤ륿������SA�ξܺ٤ȡ����֤Ť�������������

|

|

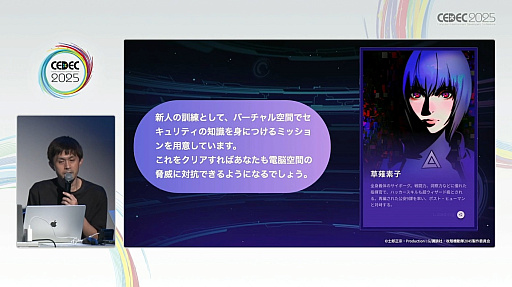

����������SA�Ȥϡ�Web��Τ��ޤ��ޤʶ��Ҥ���ǥХ������ݸ��Android��Chrome��ĥ���б������������ƥ����ץ�ǡ�����饯�����ʥ���������ȡˤȤ��ƹ��̵�ư�� SAC_2045���֥������ޡ��ʼ�Χ���Բ�ǽ�ʻ���֡ˤ��������Ѥ��Ƥ���Τ���ħ����

����ǽ�Ȥ��Ƥϡ�������URL���ɤ��Τ��ƥ桼���������Τ����ꡤ�ͥåȥ����֤Τ褦�ʷ���Web�α���������ǧ�����ꡤ����9�ݤο������Ȥ�����������ǥ������ƥ��μ���ؤ٤��ꤹ��ۤ��������ʤ�������������åץ����ɤ��ƶ�ͭ���뵡ǽ��ͭ���Ƥ��롣

|

|

|

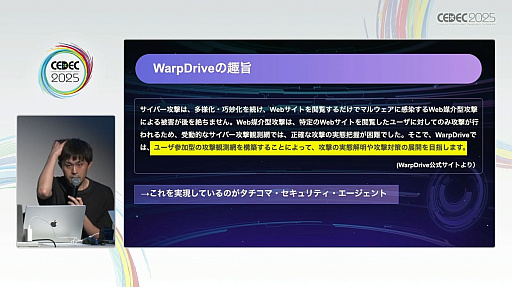

�����ܤϹ��̵�ư�⡤���뤤�ϥ����Ȥ��ƤΥ������ޥե�������Υ������ƥ����ץ�������������Υ����ӥ���¦�Ǥ�NICT�����Ĥ��륻�����ƥ������ȿ���CYNEX���Υץ�����������WarpDrive����Web�����к����Ѥμ��Ѳ��˸��������泫ȯ�ˤΰ�ĤȤ��ơ��桼�������÷��ι����¬�֤��ۤ��뤳�Ȥˤ�äơ�����μ��β����乶���к���Ÿ�����ܻؤ�����Υġ���Ȥ��Ƶ�ǽ���Ƥ��롣

���פ���˥��ץ�Υ桼�����ˤϡ����̵�ư���ơ��ޤˤ����������ƥ����ץ꤬�Ȥ�����åȤ��Ѱդ��졤�����ƥ������ƥ����������ˤϡ������ѤΥǡ�����̵���˽��ޤäƤ������åȤ����롣

|

|

|

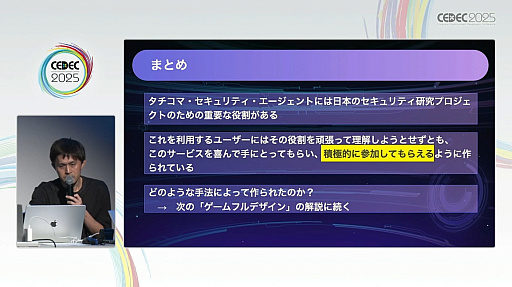

������˽��פʤΤϡ��桼��������������Фä����褦�Ȥ��ʤ��Ƥ⡤�����ӥ�����Ǽ�˼�뤳�Ȥˤ�äơ��Ѷ�Ū�˸���˻��äǤ���褦�ˤʤäƤ��������������¸����Ƥ����ˡ�����֥�����ե�ǥ���������Ȥ�����

|

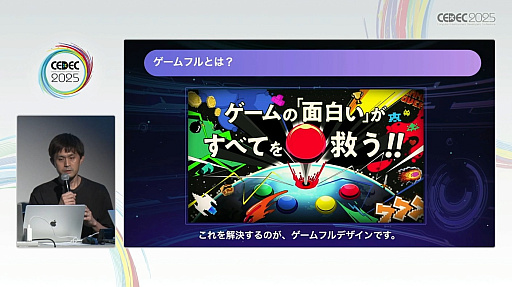

������ե�ǥ�����Ȥϲ��ǡ��ɤ����ä����̤�����Τ���

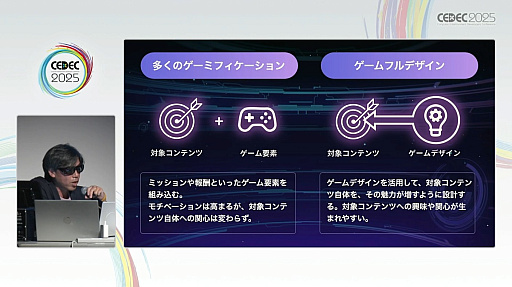

�����ϡ�����å��ʤ�˥�����ե�ǥ�������֥�����ǥ��������ʳ��˱��Ѥ��ơ��������Τζ�̣���ؿ�����粽�����ˡ���Ⱥ�����Ȥ��Ƥ���ȸ�롣

�����֤Ť������˶ᤤ�֥����ߥե����������פȤΰ㤤�ϡ������ߥե����������ϸ��Ȥʤ��оݤΥ���ƥ�Ĥ˥��������Ǥ�ä��뤳�Ȥǥ���١������ʤɤ�����Τ���������ƥ�Ĥ��Τ�Τؤδؿ����Ѥ��ʤ��Ȥ��Ƥ��롣

|

|

�����ΰ����ǥ�����ե�ǥ�����ϡ�������ǥ�������̤����оݤΥ���ƥ�ļ��Τ��߷פ�ľ�����Ȥǡ����Ū���оݥ���ƥ�Ĥؤζ�̣��ؿ������ߤ䤹���Ǥ���Ȥ�����

���Ĥޤ��оݥ���ƥ�Ĥˤϼ��ä����������ޤǤ��Τޤޤˤ��Ƥ��������ߥե�������������٤�ȡ�������ե�ǥ�������оݥ���ƥ�Ĥ��Τ�Τ�ʶ�̣������褦�ˡ��Ѥ��Ƥ��ޤ��ʥǥ�����ľ���������ۤʤ롤�Ȥ������Ȥˤʤ��������

|

|

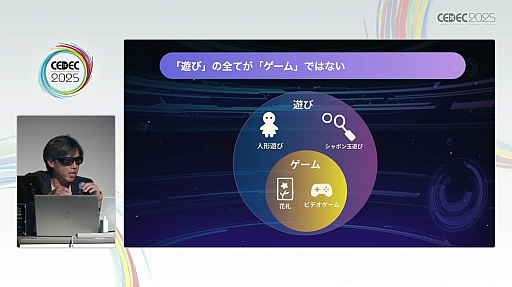

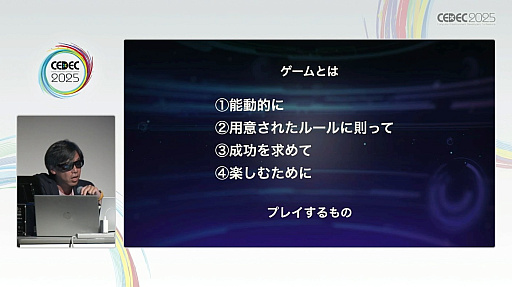

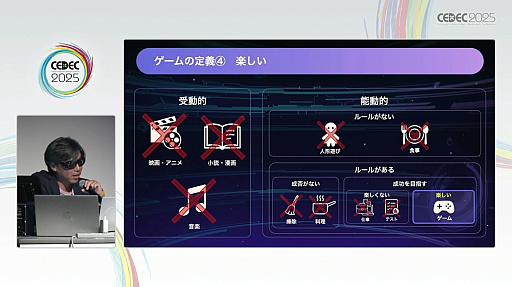

�������������֤��⤽�⥲����Ȥϲ������Ȥ����ݥ���Ȥ��ä�ܤ��������Ȥηи��䡤�Τ�礤�Υ����९�ꥨ���������ä�ʹ�������ʤ�����������̡��ʲ������Ǥ���������Τ���Ȥ�����������

1.ǽưŪ��

2.�Ѱդ��줿�롼���§�ä�

3.���������

4.�ڤ��ि���

5.�ץ쥤������

���ޤ������ˤ�ͥ���̤����ꡤ�ä�4�Ρȳڤ����ɤ��Ȥ��ä˽��פʤΤ��Ȥ�����

|

|

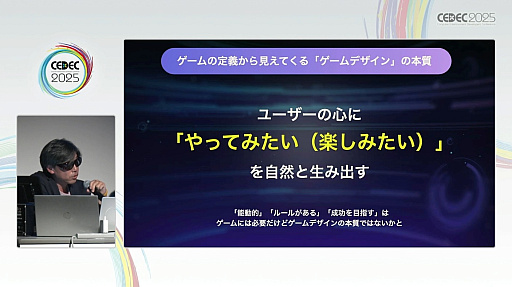

���嵭��Ƨ�ޤ��ƥ�����ǥ�������ܼ���ͤ���ȡ��桼�����ο��ˡ֤�äƤߤ����סֳڤ��ߤ����פȤ���������������߽Ф����Ȥ�ɬ�פ������ջ�ϸ�롣

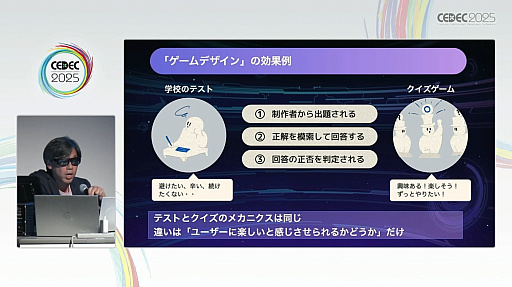

���ʤ��ʤ�롼�����������������ܻؤ��褦�ʻ��Ȥߤ�������ʤ�ǥ�����ǽ�Ϥϴط��ʤ���ï�Ǥ��߷פǤ��뤫�����������Ȥ��Ƴع��Υƥ��Ȥȥ��������������Ӥ��ʤ������Τι�¤�ʥᥫ�˥����˼��ΤϤۤ�Ʊ��������������Ĥ餯�����Ѥȴ�����������������줬������Ȥʤ�Ф����Ф��Ƥ��ꤿ���ʤ롤�ȤޤȤ�Ƥ�����

|

|

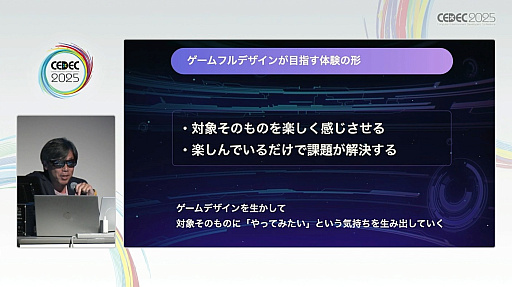

���Ĥޤꥲ����ե�ǥ������ܻؤ���Τϡ����оݤ��Τ�Τ�ڤ�����������������ֳڤ���Ǥ�������Dz��꤬��褹����Τ����ۤη��ˤʤ�Ȥ���������ϥ���ƥ�ļ��ΤϤ��Τޤޤǡ��ɲä��줿������ǹ⤤��������Ф��в��餫���������롤�Ȥ��ä��त�Τ�ΤȤϰۤʤ�ȤΤ��ȡ�

|

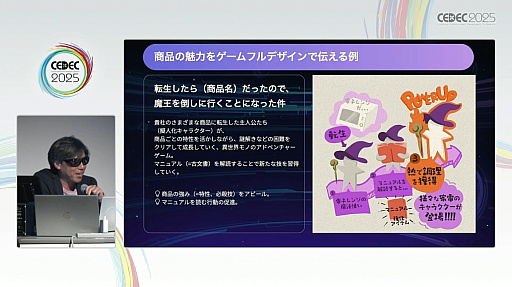

���������ä���Τβ�����Ȥ��ơ�������ե�ǥ�����Ǿ��ʤ�̥�Ϥ������뤿��ˡ����ʤ�ž�������ץ쥤�䡼�����줾����������������ʤ��顤��ʤɤꥢ���Ƥ������ʤ�Ƥ������������ä������ʤ鼫���Ⱦ��ʤζ��ߤԡ���Ǥ��뤷���ޥ˥奢����ɤ��ư���Τ�ƥ�Ĥ���������ΤǤϤʤ����Ȼ�ϸ�롣

|

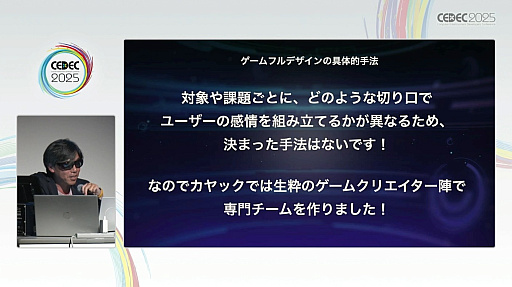

���ʤ����������Ȥ��ơ�������ե�ǥ�����������줿�ʺ��������Τ褦�ʡ˶���Ū�ʺ�����ˡ�Ϥ���Τ��ġĤȤ����ä�Ф�����������������оݤ���ꤴ�Ȥ��ڤ������ˡ���ۤʤꡤ����������¿������ΤǷ�ޤä���ˡ�Ϥʤ������դ˸��Ф����餭�꤬�ʤ��������Ȥ�ֱ�ǤϽҤ٤��Ƥ�����

������ե�ǥ�����ϡ���������SA�ˤɤ����ä����Ǽ�������줿��

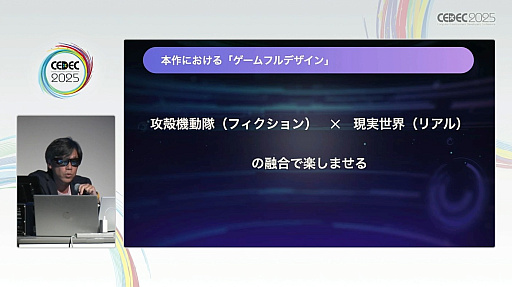

���Ǹ�����ϡ�����λ���Ǥ��륿������SA�ˡ��ɤ�������ե�ǥ�����������줿�����ä�ܤ�����

���ޤ��ơ��ޤ��Τ�Τϡ��֥ե��������Ǥ��빶�̵�ư��ȡ��ꥢ��Ǥ��븽��������ͻ�礵����פȤ����ڤ��ޤ������ܻؤ���������������Ū�ˤϡ��ե��������Υ����Ǥ��륿�����ޤȰ��˳�ư��Ĵ���ˤ�Ԥ����������оݤϸ��¤Υͥåȥ���ǡ����Ȥ�����

|

|

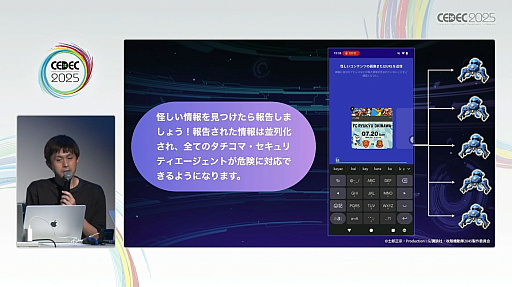

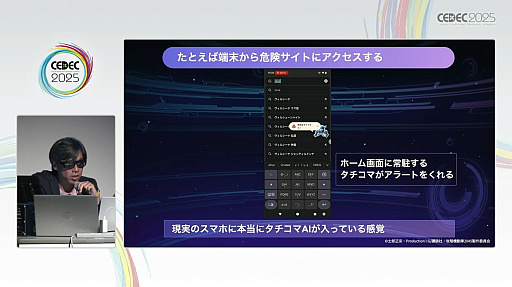

���ºݤΥ��ե�������ӥ��奢�롤���뤤�����ʤɤ�̵�ư��������Ѥ�١����ˤ�����Τˡ��㤨�Х��ޥۤ����Ѿ����Υ�ݡ��Ȥ�ɽ������ʤ顤�ܡ��ޤ˥�ݡ��Ȥ���Ф�������롣

���ͥåȤα���������ǧ����Ȥ��ϡ���Ǿ���֤ǤΥǡ���õ�������֤Τ褦�ʥӥ��奢���Ƹ����롣������Web�����ȤΥڡ�����¤��ɽ��������ȡ�Ω��Ū����Ǿ���֤餷����ե������ɽ�����롤�Ȥ��ä���������

|

|

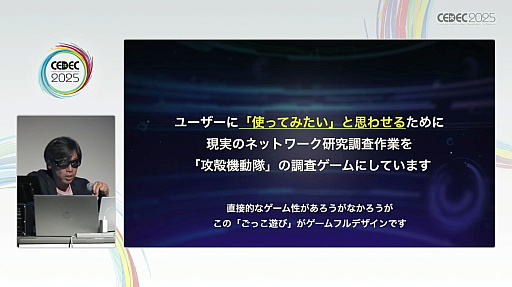

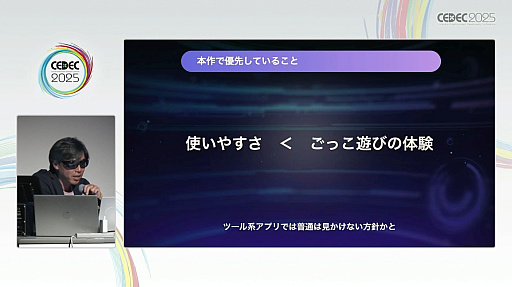

|

���������ܻؤ����Τϡ֤��ä�ͷ�ӡפǤ��ꡤ�ष�����ʻȤ��䤹���ʤɤϰտ�Ū����μ��ˤ��Ƥ��뤽��������Ҥ�����Ǥϡ������륲�������Ϥʤ��ʥ�����ǤϤʤ��ˤ������ΡȤ��ä�ͷ�Ӥ��Τ�Ρɤ�������ե�ǥ�����ʤΤ��Ȥ�����

�����Ǥ�����˽ФƤ���褦�ˡ�������ե�ǥ�����Ȥϡ��оݤ��Τ�Τ�ڤ�������������פ��ȤǤ��뤫�顤�ʥ��������䥷�塼�ƥ��Τ褦�ʡ˥����ऽ�Τ�Τ����äƤ��뤫�ݤ��ϴط��ʤ����Ȥ����櫓����

|

|

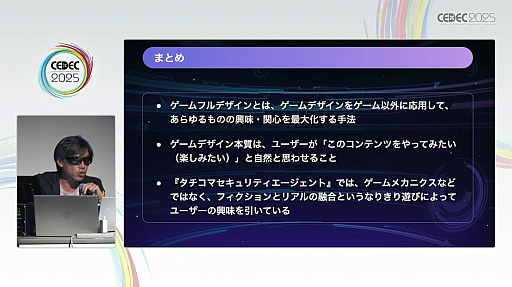

���Ǹ�����ϡ��֥�����ե�ǥ�����Ȥϡ�������ǥ��������ʳ��˱��Ѥ��ƶ�̣��ؿ�����粽�����ˡ���Ǥ��ꡤ�֥�����ǥ�������ܼ��ϡ��桼�����������Ȥ��Υ���ƥ�Ĥ�ڤ��ߤ����Ȼפ����ȡ��Ȥ������줬��������SA�Ǥ��֥�����Ū�ʥᥫ�˥����ǤϤʤ����ե��������ȥꥢ���ͻ��Ȥ������ʤ꤭��ͷ�Ӥˤ�äƼ¸�����Ƥ�����Ⱥ���ιֱ��ޤȤ��

|

������Ū�ʥ�����Ȥ��ơ������ߥե����������䤽����ह�륲����ե�ǥ�����Ȥ����ȡ�̾������ޤ�����ƥ�Ĥ˥�������Ȥ߹��ߤ����ʤ뤬�����������

�����������ºݤϡʤ�����˥����ऽ�Τ�Τ������ɬ�פϤʤ����桼�����ζ�̣������Ƴڤ��ޤ��뤳�Ȥ��������פǡ����Τ���ʤ�Ф����ƻȤ��䤹�����ˤ�����ʤ⤢��ġĤ���ʡ֥�����ե�ǥ�����פζ�̣�������㤬�������줿�ֱ�Ǥ��ä��Ȥ�����ΤǤϤʤ���������

- ��Ϣ�����ȥ롧

�ֱ�/����ݥ�����

�ֱ�/����ݥ����� - ���ε�����URL��