連載

ゲームメディア黎明期,熱のこもった“あの時代”を今に伝える「198Xのファミコン狂騒曲」(ゲーマーのためのブックガイド:第44回)

|

「ゲーマーのためのブックガイド」は,ゲーマーが興味を持ちそうな内容の本や,ゲームのモチーフとなっているものの理解につながるような書籍を,ジャンルを問わず幅広く紹介する隔週連載。気軽に本を手に取ってもらえるような紹介記事から,とことん深く濃厚に掘り下げるものまで,テーマや執筆担当者によって異なるさまざまなスタイルでお届けする予定だ。

東府屋ファミ坊。1980年代から1990年代半ばにかけて,パソコン雑誌「ログイン」や,そのいちコーナーから派生した「ファミコン通信」(現・週刊ファミ通)を読んだことのある人は,攻略記事なり,ファミ通でお馴染みクロスレビューなりで,その名を目にしたことがきっとあるはずだ。「べーしっ君」の荒井清和氏による可愛らしい似顔絵とセットで。

ログインの副編集長やファミコン通信の2代目編集長を務め,攻略本のパイオニア「ドルアーガの塔のすべてがわかる本」を手掛けたばかりでなく,堀井雄二氏とタッグを組んで「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ」や「いただきストリート 〜私のお店によってって〜」といったゲーム開発にも携わるなど,八面六臂の活躍で知られる編集者だ。

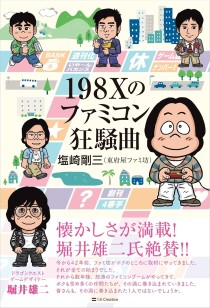

今回紹介する「198Xのファミコン狂騒曲」は,そんな東府屋ファミ坊こと塩崎剛三氏の筆になる初の自伝である。とにかく記述が細かく,具体的な大著であり,“あの時代”の熱気を当事者の視点から追体験できる,恰好の1冊となっている。

「198Xのファミコン狂騒曲」

著者:塩崎剛三

版元:SBクリエイティブ

発行:2024年8月31日

価格:2200円(税別)

ISBN:978-4-8156-2795-9

Honya Club.com

e-hon

Amazon.co.jp

※Amazonアソシエイト

ファミ通VS.ファミマガの歴史。塩崎剛三氏と山本直人氏,レジェンド編集者がマイコン誌時代からファミコンブームまでを語る

元「ログイン」「ファミコン通信」編集長である塩崎剛三氏の書籍「198Xのファミコン狂騒曲」が8月31日に発売される。これを記念し,塩崎剛三氏と「ファミリーコンピュータMagazine」元編集長である山本直人氏との対談を掲載する。ファミ通とファミマガがライバルとしてしのぎを削った日々を両名が語る。

SBクリエイティブ「198Xのファミコン狂騒曲」紹介ページ

1982年。まだ学生だった塩崎氏が,アルバイトでログイン編集部に入るところから本書は始まる。「文章も書けてプログラムも書ける変な奴」として重宝がられ,氏はいきなり付録ゲームの「フライトシミュレータ・アルカディア」の飛行アルゴリズムの制作を任されることになる。その後,塩崎氏は編集専任となるものの,このときの経験が面白くて仕方なかったのだろう,クリエイターの想いが分かる編集者として,「これからのゲーム」を手探りで模索していくことになる。

全編にわたり印象に遺るのは,後に「ドラゴンクエスト」で有名になる堀井雄二氏との蜜月だ。ログインの「スターゲームデザイナー登場」で堀井氏を取り上げた塩崎氏はたちまち意気投合し,記事の初校を見終わる頃には共に北海道へ赴いて,堀井氏のシナリオハンティングの模様を記事化していく「北海道誘拐地図」の企画をスタートさせる。

これが「オホーツクに消ゆ」に結実するわけで,本書には紋別〜釧路〜網走〜知床を回る取材や,制作行程が事細かに記録されている。複数の雑誌に連載を持つライターであり,そこからゲーム開発へ転じた堀井氏が,塩崎氏に同志めいた共感をもっていたことがよく伝わる。

|

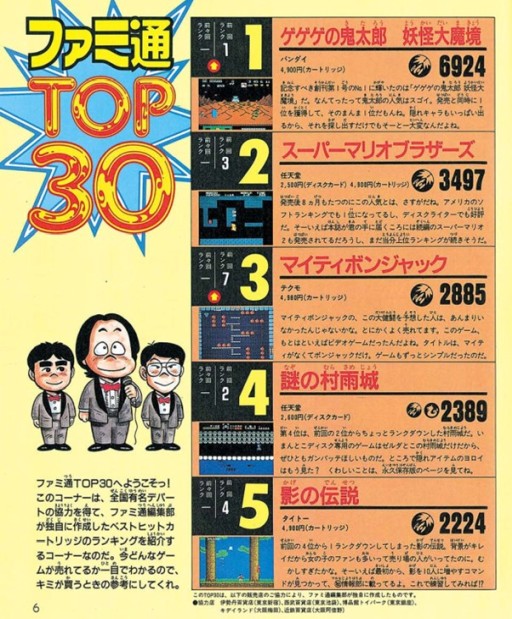

折しも,ファミコン版「ゼビウス」が発売になる1984年晩秋から,空前のファミコンブームが到来。アーケードゲームを紹介する「ビデヲゲーム通信」のファミコン版として,ログインの一角に,ファミコン通信のコーナーが立ち上がる。このページを担当したことから,塩崎氏は東府屋ファミ坊となったのである。ファミコン通信だからファミ坊なのだが,屋号(名字)の「東府屋」をひねり出すには1か月近くかかったという。

ほか,同コーナーは水野店長,ゲヱセン上野というメインライターのキャラクターを押し出して人気を博し,とんとん拍子に増ページを果たす。1985年には,ファミコン版「ドルアーガの塔」の発売を受け,「ドルアーガの塔のすべてがわかる本」の制作に着手。特定のゲームをテーマにした“攻略本”という書籍形態のパイオニアであり,かつ手のひらサイズのポケット判という以後のスタイルを決定づける1冊となった。

|

「ドルアーガの塔のすべてがわかる本」は,田尻 智氏らゲームフリークが作成したアーケード版の同人誌をベースにしていたが,メーカーの協力はサンプルカートリッジが提供されたのみで,ファミコン版との差分は自力で解明しなければならなかった。

おまけに全60面をクリアしたあとには,「Another Druaga」というモードがあると判明。塩崎氏はこれを「裏ドルアーガ」と命名し,入稿ギリギリまで「裏ドルアーガ」の解析に注力する。その後メーカーとのハードネゴの末に,そのヒントを誌面に書き込むことに成功する。そうして仕上がった攻略本は,それこそ「ページ内の1ミリの余白すら無駄にしない意気込み」で,格言やクイズといったコラム部分にも力を注いだ,こだわりの1冊となっていた。

結果,同書は増刷を重ね30万部を売り上げるベストセラーとなった。ただし,定価は300円と安く設定しすぎたこともあり,利益はほとんど出なかったという。

ちなみに「ドルアーガの塔のすべてがわかる本」が発売されたのは1985年の8月のこと。同年10月には,1985年と1986年のベストセラー1位に輝く,数百万部のモンスター本「スーパーマリオブラザース完全攻略本」(徳間書店)も出版され,攻略本というスタイルはすっかり世に浸透することとなった。

「ドルアーガの塔のすべてがわかる本」のあと,塩崎氏は外様の「フレッシュジャンプ」で「ファミコン・デスマッチ」のコーナーを担当するなど,メジャー誌でのゲーム記事のあり方を模索しはじめる。

そして1986年6月,独立した新雑誌(当初は隔週刊)としてのファミコン通信が,いよいよ創刊を迎えるわけだが,これはファミコン専門誌としては「ファミリーコンピュータMagazine」「ファミコン必勝本」「マル勝ファミコン」に次ぐ4番手であった。後塵を拝したことでメーカーからの情報提供は後手に回されることになり,広告もなかなか取れなかった。おまけに創刊号の返本率は,なんと80%オーバーという大黒星であったという。

ここからの巻き返しを図るため,塩崎氏は力業に打って出る。作者公認の「ドラゴンクエスト全マップ大公開っ!」と銘打って,「ドラゴンクエスト」の重要アイテムである「たいようのいし」の入手場所を明かすことにしたのである。

ちなみに,この“作者公認”については次号で訂正記事を出し,公認ではなかったことを認めている。堀井氏からはなんとか許してもらったというが,この一件でエニックスや「週刊少年ジャンプ」の怒りをかい,堀井氏の周辺への出入りは禁止されてしまったとか。

|

だが,流れは変わった。7号からは松下 進氏によるスタイリッシュな表紙を採用し,さらには4人のライターが点数形式で新作ゲームを評価する「クロスレビュー」や,個々の論者の主観的な感想をあえて前面に押し出した「ソフトウェアレビュー」などのコーナーを設けることで,映画や音楽などの一般誌にあった「文化的な香りのする誌面」を取り入れることに成功する。もちろん,目玉となる付録の強化も行われた。

そうした工夫の結果,売り上げは安定し,編集部の層も厚くなった。1988年の「ドラゴンクエストIII」特集号で43万部を記録し,1990年の「ドラゴンクエストIV」発売前の号では58万部という,塩崎編集長時代で最高の発行部数を達成する。そして1991年にはスタッフの熱意に後押しされる形で週刊化を決断。現在に至っている。これに並行して,「いただきストリート」などのゲーム開発にも関わり続けたのだから,そのバイタリティは尋常ではない。

本書では塩崎氏の試行錯誤のプロセスが,年代を追う形で驚くほど丁寧に書かれているが,成功者の自慢話めいた“鼻につく”感じがまったくないのが素晴らしい。むしろ,慌ただしい日常の中で,楽しみながら日々の仕事に取り組む懸命な姿勢が伝わってくる。大上段から切り込むのではなく,当たり前のように攻略本やゲーム雑誌をクリエイティブなものにしようとしているのが,読んでいて分かるのだ。

失敗談も,それはそれで興味深い。ファミコン版「オホーツクに消ゆ」を優先せざるをえなかったため,堀井氏とともにソ連取材を敢行し,第1章のシナリオ草稿が上がっていたにもかかわらず断念せざるをえなかったアドベンチャーゲーム「白夜に消えた目撃者」の逸話など,今でも同作を心待ちにしているファンがいるだけに,これが完成したらどうなっていたのかと,やはり考えてしまわざるをえない。

ゲーム史や1980〜90年代の文化史に関心のある人のみならず,ゲーム開発とゲームメディアの創造的な関わりに興味がある人にとっても必読の1冊となっている。ぜひご一読いただきたい。

■■岡和田 晃(翻訳家,文芸評論家)■■

SF・幻想文学やクラシックなスタイルのゲームにちなんだ翻訳紹介を得意とするライター・翻訳家。主な近著に「ケン・セント・アンドレによるズィムララのモンスターラリー【ワールド編】」(翻訳書,FT書房)や,「料理の魔書ネクロノミコン ラヴクラフトの物語から生まれたレシピと儀式」(共訳書,グラフィック社),「ジョン・サンストーンの事件簿〈下〉」(共訳書,アトリエサード)がある。

SBクリエイティブ「198Xのファミコン狂騒曲」紹介ページ

- 関連タイトル:

書籍/雑誌

書籍/雑誌 - この記事のURL: